一人で会社を作るとは何かを理解しよう

「一人で会社を作る」とは、自分ひとりの意思で会社を設立し、代表として経営することを指します。

一般的には「一人株式会社」や「一人合同会社」として知られており、従業員を雇う義務もなく、設立時の発起人や出資者が自分一人で完結するのが特徴です。

かつて日本では株式会社の設立には複数の発起人が必要でしたが、会社法改正により現在は個人一人での会社設立が可能となっています。

個人事業主と法人設立の違い

個人事業主と法人(会社)設立では、ビジネスの形態・信用・責任範囲などに大きな違いがあります。

以下の表に主な違いをまとめました。

| 区分 | 個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社) |

|---|---|---|

| 設立方法 | 税務署などに個人事業の開業届を提出 | 登記申請(法務局)など法的な設立手続きが必要 |

| 責任範囲 | 無限責任(事業の債務は個人資産で負担) | 有限責任(出資額の範囲で責任を負う) |

| 信用力 | 一般的に低い | 社会的信頼性や取引信用が高い |

| 税金 | 所得税 | 法人税 |

| 経費計上範囲 | 限定的 | 幅広い |

| 資金調達 | 制限あり | しやすい(融資・出資など) |

個人事業主は手軽に始められますが、責任範囲が無限で信用面に課題があります。

一方で法人(会社)を設立すると、社会的な信用や責任範囲、税務上のメリットが得られる点がポイントです。

株式会社と合同会社の概要

一人で作れる会社には主に「株式会社」と「合同会社(LLC)」の2種類があり、それぞれ特徴があります。

| 会社形態 | 設立費用 | 意思決定 | 対外的信用 | 運営の柔軟性 |

|---|---|---|---|---|

| 株式会社 | 約20万円(登録免許税、定款認証など) | 株主総会や取締役会等による | 高い | やや低い(規定が多い) |

| 合同会社(LLC) | 約6万円(登録免許税など、定款認証不要) | 出資者(社員)の合意 | 株式会社よりやや低い | 高い(運営が柔軟) |

株式会社は社会的信用度が高く、資金調達の選択肢も多いのが大きな特徴です。

一方、合同会社は設立や運営コストが低く、社内の意思決定が柔軟ですが、対外的な認知度や信用面で株式会社に及ばないケースがあります。

どちらも一人で設立可能であり、自分の事業に合った形態を選ぶことが重要です。

一人で会社を作る最大のメリット

経営の自由度が高い点

一人で会社を作る際の最大の魅力は、事業運営において自分の裁量で自由に意思決定できる点にあります。

取締役会や株主総会による承認が原則不要のため、新規事業立ち上げや方針転換、事業規模の拡大・縮小など、迅速に進められます。

個人のビジョンや経営哲学をスピーディに事業へ反映できるため、大きなチャレンジや独自性のある事業展開が可能です。

意思決定がスピーディに進む

事業を一人で切り盛りする場合、主要な決定事項を即座に判断できるため、市場の動向や顧客のニーズに対して柔軟に対応できます。

社内調整や長期的な会議の手間が省け、タイムロスが少なくなることは競争優位性につながります。

例えば、新たなサービス展開や価格改定といった施策を「即日」で実行できる場合もあります。

利益の配分と資本のコントロール

一人会社の設立では、出資者や共同代表がいないため、上げた利益は全て自分のものとして活用できます。

利益から役員報酬を受け取ることや、会社に内部留保を蓄積することも自由に決定できます。

また、追加出資や資金調達の方針も自分自身でコントロールできる点が大きな利点です。

| 項目 | 一人会社の場合 | 複数人経営の場合 |

|---|---|---|

| 利益の配分方法 | すべて自由に決定可能 | 協議・合意が必要 |

| 資本政策 | 本人の意向で変更可 | 他の出資者の同意が必要 |

| 事業計画の変更 | 一人で即時決定 | 共同経営者との相談が必要 |

このように、会社経営の自由度・意思決定のスピード・利益配分や資本コントロールの柔軟性は、一人で会社を設立する非常に大きなメリットと言えます。

これらは個人事業主にはない「法人ならではの強み」であり、自分のペースでビジネスを拡大したい方におすすめです。

社会的信用と取引先拡大の可能性

法人に対する信用力の向上

法人として会社を設立することで、社会的信用力が格段に上がります。

個人事業主と比べて、株式会社や合同会社といった法人はその存在自体が登記簿などで公的に証明されるため、外部からの信頼が獲得しやすくなる特徴があります。

名刺やホームページに「株式会社」や「合同会社」と明記されることで、顧客や取引先からの見え方も変わります。

とりわけBtoB取引の場面や、上場企業や大手企業との契約を考える場合には、法人格の有無が判断材料になることが多いです。

法人格を持っている企業として、「社会的責任」を果たしている前提で見なされるため、新規の取引や高額な契約においても信頼を確保しやすいのが一人会社のメリットです。

金融機関からの融資や資金調達のしやすさ

個人事業主の場合、金融機関や公的機関からの融資審査で不利になることがあります。

対して、法人格を取得していれば、決算書や登記簿謄本などをもとに企業の財務状況を可視化できるため、銀行や日本政策金融公庫の融資審査でも有利に働くケースが多いです。

また、法人化することで第三者からの出資やベンチャーキャピタルの投資を受けやすくなるため、資金調達の選択肢も拡がります。

企業成長を目指す方にとって、大きなメリットといえるでしょう。

| 項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社・合同会社) |

|---|---|---|

| 銀行融資の審査 | やや不利 | 比較的有利 |

| ベンチャーキャピタル等からの資金調達 | 基本的には不可 | 可能 |

| 株式・持分の発行による資本調達 | できない | できる(合同会社は持分) |

取引先が広がるチャンス

法人化によって、取引先の幅が広がるのも大きな利点です。

大手企業や官公庁はコンプライアンス上、法人としか取引しない方針をとっている場合が多く、個人事業では入札や契約の応募資格すら得られません。

そのため、法人格を取得することで今までアプローチできなかった大規模なクライアントともビジネスチャンスが生まれます。

さらに、業界団体や商工会議所など、法人会員限定のネットワークにも参加しやすくなりますので、ビジネスネットワークの拡大や販路開拓にもつながります。

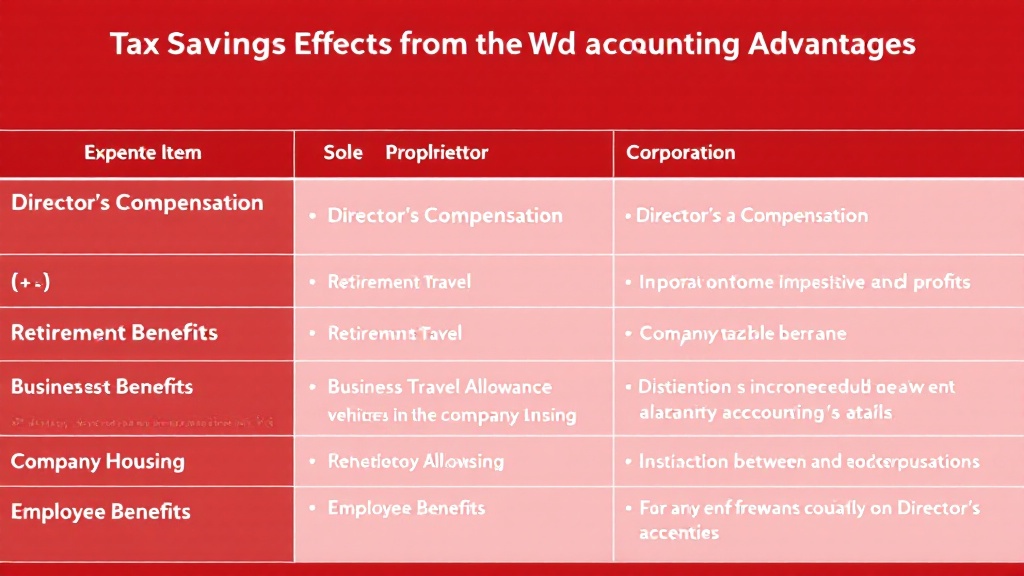

節税や経理のメリット

経費の幅が広がることによる節税効果

法人を設立すると、個人事業主に比べて経費に計上できる範囲が広がるという大きなメリットがあります。

例えば、役員報酬や出張手当、会社名義での自動車購入費用、福利厚生費など、法人特有の経費項目を活用でき、結果として課税所得を減らすことが可能です。

これにより、収益が大きい場合には節税効果が期待できます。

| 経費項目 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 役員報酬 | × | 〇 |

| 退職金 | × | 〇 |

| 出張日当 | △ | 〇 |

| 社宅 | △ | 〇 |

| 福利厚生費 | △ | 〇 |

上記のように法人では経費計上が認められる項目が多く、節税しやすい環境が整っています。

給与の支払いと役員報酬の使い分け

法人化する最大の利点のひとつが、役員報酬という形で自らに給与を支払うことができる点です。

個人事業主の場合、事業所得は全額がご自身の所得となりますが、法人の場合は、自分に対して給与(役員報酬)や賞与を設定でき、人件費として経費計上可能です。

これにより税負担を分散でき、所得税や住民税の節税が可能になります。

さらに、所得分散による総合的な節税ができます。たとえば、家族を従業員として雇い、適切な給与を支払えば、家族にも所得を分配できるため節税効果も期待できます。

ただし、給与額や人選には税務上のルールがあるため、税理士などの専門家に相談すると安心です。

退職金制度の利用

法人では、退職金制度を設けて自分自身や家族に退職金を支給することが可能です。

退職金の支給は法人の損金(経費)になるため、法人税の節税効果があります。

個人よりも大きな金額が支給でき、その課税も控除額が大きく有利な点が特徴です。

| 項目 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 役員退職金 | ×(不可) | 〇(損金算入可能) |

| 退職所得控除 | 〇 | 〇 |

| 節税効果 | 限定的 | 高い |

このように法人は、将来の資金準備や税負担軽減に有効な退職金制度を柔軟に利用できる点も大きな利点です。

一人で会社を作ることの責任や注意点

経営失敗時のリスク

一人で会社を設立した場合、万が一事業がうまくいかず経営が行き詰まった際、会社経営者としての責任が発生します。

法人であれば一般的に会社の負債については会社の財産をもって責任を負いますが、経営者個人の連帯保証や代表者借入の場合は、個人資産が回収されるリスクもあります。

また、従業員を雇っていない場合でも、未払い取引先への支払いや税金の納付といった責任が残ります。

事業撤退の手続きや清算の際にも、多くの手続きやコストが発生する点に注意が必要です。

社会的責任と義務

法人を設立した時点で、社会的責任と義務が生じます。

たとえば、適切な帳簿の作成・保存、納税、法定調書の提出、決算公告など、法令遵守が求められます。

さらに一人会社であっても、社会保険や労働保険の加入義務が発生するケースもあるため、コンプライアンス意識を持ち、自身が法人の顔であるという認識を持つことが重要です。

税務・労務管理の重要性

法人の場合、税務処理や労務管理も個人事業主に比べて複雑となります。

たとえば、法人税・消費税・地方税など複数の税制に対応しなくてはなりません。

また、役員報酬として自分への給与を設定する場合も、事前に株主総会(または社員総会)の決議や税務署への届け出が必要です。

さらに社会保険や労働保険、源泉徴収事務など、定期的かつ正確な手続きが必要になります。

| 注意点 | 具体的リスク・管理ポイント |

|---|---|

| 経営失敗時のリスク | 連帯保証による個人負担の発生、会社清算時の手続き・費用負担 |

| 社会的責任 | 法令違反による行政指導・罰則、社会的信用の毀損 |

| 税務・労務管理 | 税務申告漏れによる追徴課税、保険未加入による指摘・追加負担 |

これらの点を十分に理解し、必要に応じて税理士・社会保険労務士・行政書士といった専門家のサポートを受けながら、計画的な会社運営を心がけることが、一人で会社を作って成功するための重要なポイントです。

自由と責任を両立するためのポイント

信頼できる専門家(税理士、社労士)との連携

一人で会社を経営する場合でも、税務や労務管理といった複雑な分野は専門家と連携することが重要です。

特に、税理士や社会保険労務士は、法人設立後の税務申告や労働保険、社会保険などの面で欠かせないパートナーになります。

定期的な相談やアドバイスを受けることで、自分の得意分野に集中しながら法令遵守やリスク回避が実現できます。

また、専門家との契約形態も多様化しているため、必要な業務に応じたスポット契約や顧問契約を柔軟に選べます。

| 業務分野 | 主な役割 | 依頼するメリット |

|---|---|---|

| 税理士 | 税務申告、節税対策、経理指導 | 法的リスク回避、最新税制の適用ミス防止 |

| 社会保険労務士 | 社会保険・労働保険手続き、助成金申請 | 行政対応の負担減、法改正への迅速対応 |

経営計画や資金繰りの重要性

会社経営において、「経営計画」と「資金繰り管理」は自由と責任を両立する上で不可欠な要素です。

自分の裁量で事業方針を決められる一方、財務面の見通しが甘いと資金ショートなど失敗のリスクが高まります。

売上・費用・利益のシミュレーションをもとにした事業計画の策定や、毎月のキャッシュフロー管理を習慣化することで、事業の安定性や成長ポテンシャルを高められます。

| 実践事項 | 目的 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 事業計画書の作成・見直し | 経営方針の可視化・目標設定 | 判断のブレ防止、金融機関からの評価向上 |

| 資金繰り表の作成 | 収支状況の可視化と早期警戒 | 資金不足の予防、追加融資の検討材料 |

自分一人が全体のかじ取りを担うからこそ、「責任感」と「柔軟な発想」のバランスを保つことが大切です。

専門家の知恵やツールを活用し、常に自社の現状や課題を把握して戦略的判断を下せる体制を築きましょう。

これにより、一人会社でも自由を活かしながら事業の持続的成長を目指すことができます。

一人で会社を作る手続きと実際の流れ

一人で会社を設立する際には、慎重な計画と正確な手続きが求められます。

ここでは、会社設立までに必要な主要なステップと設立後に行うべき事項について、具体的に解説します。

株式会社や合同会社など、いずれの形態でも基本的な流れは共通していますが、必要書類や細かな手続きは異なるため、各ポイントごとに整理して確認しましょう。

会社設立に必要な主な手続き

会社設立には数多くの準備と公的な手続きを正確に行う必要があります。

スムーズな設立のためには、事前に必要書類やスケジュールを把握しておくことが大切です。

以下の表に主な流れをまとめます。

| 手続きのステップ | 詳細内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 会社設立の基本事項決定 | 商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決定 | 使用できない商号や登記できない目的もあるため法務局で事前確認が必要 |

| 2. 定款の作成・認証 | 定款(会社の基本ルール)を作成。株式会社の場合は公証役場で認証を受ける | 内容に誤りがあると認証が受けられない。電子定款を利用すると印紙代が節約可能 |

| 3. 資本金の払込 | 代表者名義の銀行口座に資本金を払い込む(出資金保管証明が必要) | 一般的には通帳のコピーや振込証明を準備する |

| 4. 登記書類の作成と提出 | 登記申請書、定款、役員の印鑑証明書、設立登記に必要な書類を作成し法務局へ提出 | 不備があると登記できない。期限(設立決議から2週間以内)に注意 |

| 5. 会社設立登記完了・会社設立 | 法務局での審査後、登記完了。設立日が確定し、会社が成立 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人印鑑証明書の取得を行う |

定款の内容や手続きの流れは、株式会社と合同会社で異なる点があるため、事前に専門家へ相談することも検討しましょう。

設立後にやるべきこと

会社設立の手続きが完了した後にも、各種役所や関係機関に対して法的に必要な届出や、事業をスムーズにスタートするための準備が重要です。

| やるべきこと | 提出先 | 主な内容・ポイント |

|---|---|---|

| 税務署等への届出 | 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場 | 法人設立届出書の提出青色申告承認申請書の提出(節税効果があるため要検討)給与支払事務所等の開設届出書 |

| 社会保険・労働保険の手続き | 年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所 | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届労災保険・雇用保険の新規適用届※代表者ひとりの会社でも届出が必要な場合があるため要注意 |

| 銀行口座の開設・印鑑登録 | 金融機関 | 法人名義の銀行口座を開設会社実印の届け出・管理の徹底業務や資金管理のため設立直後に行う |

| 各種許認可申請 | 関係省庁・自治体 | 業種によっては、飲食業許可、古物商許可、建設業許可などの取得が必要 |

| その他の準備 | - | 会計ソフトや記帳体制の整備、契約書雛形の準備ホームページの開設や名刺作成など事業開始の準備 |

これらの手続きや届出は、忘れたり遅れたりすると罰則が設けられている場合もあるため、スケジュールを立てて確実に実施しましょう。

また、節税や経営管理の面からも、税理士や社会保険労務士など専門家のサポートを受けることが、スムーズな運営につながります。

<あわせて読みたい>

まとめ

一人で会社を作ることは、経営の自由度や社会的信用の向上、節税の可能性など多くのメリットがあります。

一方で、全責任を負う覚悟や税務・労務管理の重要性も理解しましょう。

目的に合わせて株式会社や合同会社といった選択肢を慎重に検討し、専門家の支援を受けながら、自分らしい経営をスタートさせることが成功への近道です。